Post 3

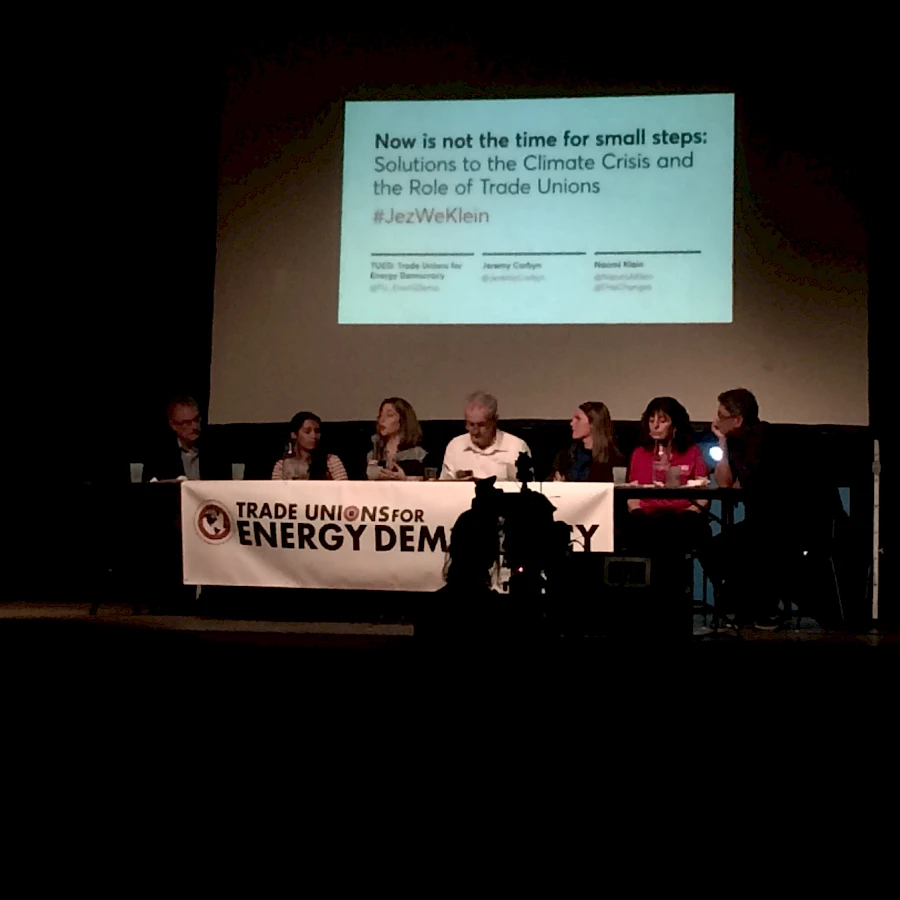

'La réunion Trade Unions for Energy Democracy' avec Naomi Klein et Jeremy Corbyn, 7 décembre 2015, Paris. Photo: Ana Vaz.

L'Anthropocène fait s'évanouir la fiction de la modernité en faisant entrer de nouveaux actants dans les affaires humaines - pas si nouveaux en réalité, c'est simplement que nous les avions oubliés, effacés de nos champs de vision et de pensée. Pour autant, il ne s'agit pas de substituer aux binarismes passés une autre fiction qui serait celle d'un anthropos unifié et maître de son destin géologique. Il faut maintenir ouverts les possibles qui se distinguent du récit hégémonique de l'Anthropocène car il implique un point de vue bien particulier, celui de l'homme blanc occidental, qui induit des réponses fondées sur un recours aveugle à la technique et le renforcement du modèle de développement actuel.

L'agencement qu'a produit la modernité pour être au monde n'apparaît plus opérant dans la crise écologique et la fiction aide à la nécessaire recomposition à l'oeuvre. Elle nous permet de raconter d'autres histoires – non pas l'histoire avec un grand H ni une histoire personnelle mais des histoires collectives situées – pour nous réapproprier le cours de nos vies. Naomi Klein a souligné le lundi 7 décembre à Paris lors de la réunion des Trade Unions for Energy Democracy l'urgence à faire "basculer notre vision du monde de l'extractivime à la régénération". C'est autour de figures comme Gaïa ou Pachamama que ces conceptions peuvent se renouveler.

Multiplier les points de vue ouvre un espace à ceux/lles qui étaient jusqu'à présent minoritaires ou invisibilisé-e-s, comme les populations autochtones dans les questions climatiques. Pour Émilie Notéris, cette question est essentielle car "le point de vue est peut-être l'action la plus forte que l'on peut avoir sur le monde".1 L'auteure travaille sur la fiction réparatrice, terme qu'elle transpose à l'écriture à partir des lectures réparatrice et paranoïaque d'Eve Kosofsky Sedgwick. La fiction revêt ici une fonction de réparation qui provient du déplacement de la position qui est adoptée.

Le cinéaste Fabrizio Terranova préfère quant à lui parler de narration spéculative2 plutôt que de fiction, un terme dont il se méfie. Accoler le terme « spéculatif » est un moyen de repolitiser la narration et d'insister sur la nécessité de se la réapproprier en faisant émerger des possibles qui "font dérailler les probabilités". "Raconter des histoires est une possibilité de transformation du monde",3 "un acte de fabrication d'être(s) et de communauté(s)". Là où "se loge le politique".

Il rappelle l'importance d' "être dans la boue" chez Haraway afin de reconnecter avec le monde et les différentes strates qui le composent, même (et surtout) dans l'inconfort. Le réagencement du réel qui est opéré aiguise trois problématiques particulières que sont l'innocence – on ne peut être innocent de notre passé et de notre histoire où que l'on soit -, le privilège – que cela signifie-t-il de parler d'une position de priviligié-e ? - et la multi-stratification du monde.

Julien Lombardi, L'inachevé, photograph, 2014.

La nécessité de changer de récit est réclamée de toutes parts, par les activistes, les scientifiques, les philosophes, les artistes. Les débats du mardi 8 décembre au Bourget ou au Grand Palais ont ainsi porté sur les questions de genre, soulignant l'omniprésence masculine dans les thématiques des négociations. L'un des enjeux de la COP21 réside aussi dans l'intégration de nouvelles perspectives, notamment celles des peuples autochtones qui travaillent à faire reconnaître leurs droits sur leurs territoires dans l'accord final. Comme le rappelait l'anthropologue Barbara Glowczewski lors du Banque 2°21: "We are all indigeneous of the Earth".