Post 1

Tanja Deman, Theater, series Collective Narratives, 2013. © Tanja Deman.

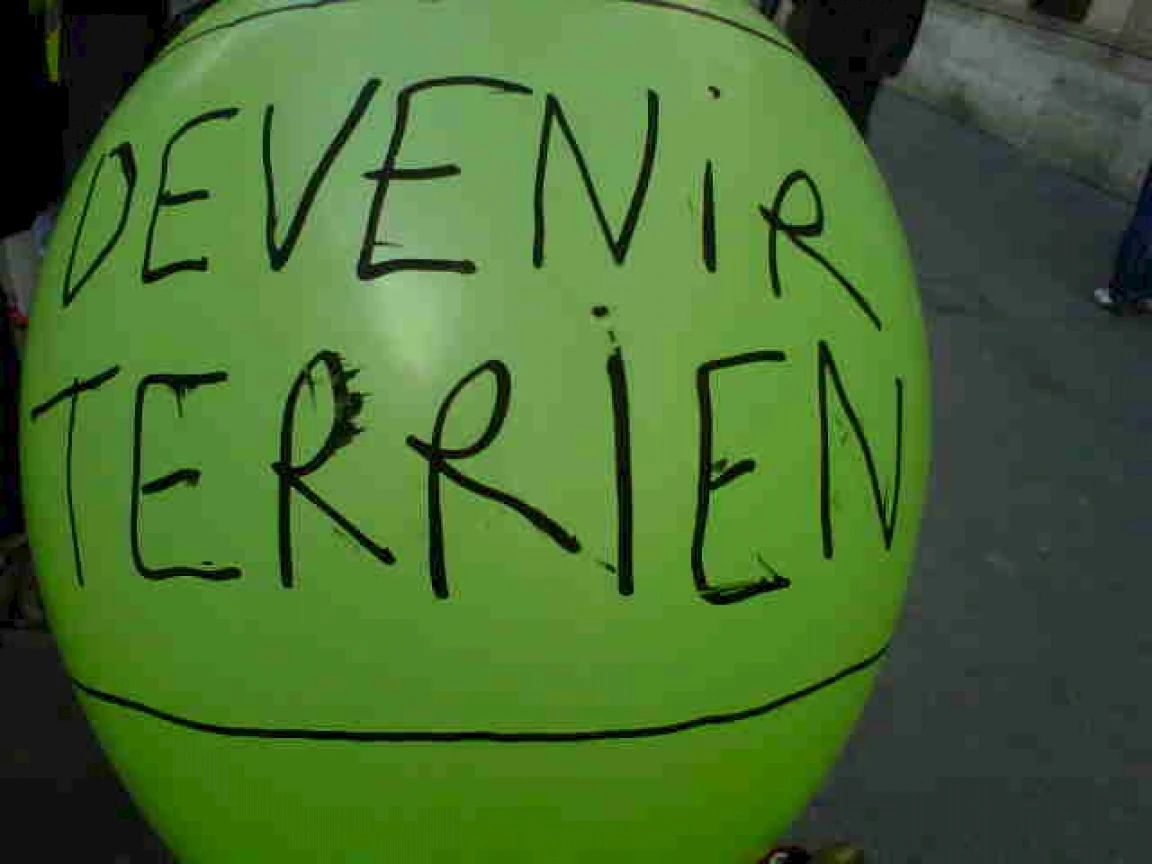

Cela fait 20 ans que les Conférences Climat (COP) prouvent leur incapacité à apporter des réponses à la crise écologique. Depuis le sommet de Rio, les catastrophes se multiplient, le capitalisme extractiviste pille les ressources à un rythme effréné et une sixième extinction se profile. Les institutions hors-sol que sont les COP ne semblent pas être en mesure de faire face à l'urgence écologique. La crise environnementale nous concerne tous, humains, non-humains, terriens, même si elle frappe inégalement les êtres et les territoires. Elle appelle à modifier en profondeur nos modes de vie et à prendre en compte nos interdépendances : elle réclame que nous travaillions ensemble à notre maintien et à notre perpétuation. Les réponses ne peuvent se construire au sein d'un modèle onusien dont les citoyens sont exclus car les inventer implique d'expérimenter collectivement. Et nos Etats-Nations se sont révélés cruellement impuissants.

Manifestation à la Place de la République, Paris, octobre 2015. Photo: Tristan Bera.

Alors que la 21e COP devait s'accompagner d'une forte et tant attendue mobilisation citoyenne, porteuse d'un désir de transformation, les attentats perpétrés en novembre à Paris nous ont fait glisser dans un état d'urgence qui interdit de nous exprimer et de nous engager pour défendre notre avenir. Telle une double peine, la mise en place d'un état sécuritaire instaure un régime émotionnel fondé sur une peur qui paralyse nos actions et étouffe nos revendications. Il exprime une vision du monde guerrière, dénuée de nuance. Il affirme sans laisser le temps à la réflexion. Or, la réalité est complexe et plurielle, il ne s'agirait pas de la simplifier par un storytelling héroïque et belliqueux.

L'urgence sécuritaire ne peut éclipser l'urgence climatique. Il nous faut faire d'autant plus preuve d'inventivité maintenant car il importe de multiplier les récits comme autant de visions du monde face à la pensée unifiante de la Modernité et aux désirs d'accumulation du capitalisme. Ces récits sont aussi les moyens de nous réapproprier le cours de nos vies et de nourrir des imaginaires aptes à fonder d'autres politiques dans l'anthropocène.

Si "l'absence de futur a déjà commencé",1 la fiction est peut-être l'une des meilleurs armes pour imaginer d'autres (mondes) possibles et spéculer notre avenir. Quelles histoires voulons-nous raconter? La fiction peut nous aider à développer de nouvelles perspectives sur la question écologique, à l'enrichir de narratifs pour répondre à l'incertitude de notre époque et cohabiter avec notre trouble grandissant.

Pour être opérante, pour penser la fin, la pensée se dote d'outils fictionnels. La fiction accompagne la mutation ontologique en cours - la fin de l'exceptionnalisme humain, la fin de notre insouciance cosmique. Comme le dit Donna Haraway : "Nous avons besoin d'histoires (et de théories) juste assez grandes pour rassembler les complexités et d'en maintenir les bords ouverts, avides de surprenantes connections nouvelles et anciennes."2

Allons alors voir du côté des figures, des récits et des motifs fictionnels pour construire la narration de notre époque anthropocénique. Ce cycle de posts s'intéressera aux histoires qui habitent nos pensées et animent nos conceptions du monde. Elles semblent précieuses pour répondre à l'appel qui nous est fait de prendre enfin en considération tous les êtres qui peuplent notre planète. La crise environnementale ne nous laisse pas indemnes et nous avons besoin d'histoires pour nous soigner.