Ficciones globales, luchas locales (o distribución de tres documentos de un contra-archivo del sida en construcción)

Guillermo Moscoso, Geno-Sida. Acción realizada en el frontis de la catedral de Concepción, Chile, 1 de abril de 2009. Fotografías: Alvaro Pereda. Cortesía del artista.

Este texto1 propone mirar a una serie de prácticas estéticas, representaciones, experiencias colectivas y tácticas performativas que respondieron a la crisis del VIH/sida en diversos contextos del "sur" con el fin de revisar de manera crítica la noción comúnmente aceptada de que los 80 trajeron consigo un nuevo orden global; un orden de fronteras erradicadas y accesible para todos. Citando a la escritora chilena Lina Meruane, en su reciente aproximación a la producción literaria del sida en Latinoamerica, su libro Viajes Virales, 2012, esta imagen acabaría revelándose como una gran "ficción libertaria revelada como aflicción".

En Viajes Virales, Meruane articula dos ámbitos hasta ahora no relacionados: la literatura latinoamericana y el discurso disciplinario de la enfermedad. El propósito del libro es rastrear, a partir de las narraciones literarias del sida, las representaciones y demandas de significación que la pandemia desplegó desde la década de 1980. Apoyándose en el trabajo de tempranos críticos culturales del sida como Susan Sontag, John O'Neill, Cindy Patton o Paula Treichler, pero también en analistas del capitalismo financiero o globalizado como Richard Sennet, en la primera parte del libro Meruane examina el contexto cultural, social y político inscrito en la producción discursiva de la pandemia. La segunda parte del libro usa el texto literario como evidencia; toma obras narrativas de autores como Reinaldo Arenas, Severo Sarduy, Mario Bellatin o Pedro Lemebel, para reflexionar sobre temas recurrentes en la representación del sida en Latinoamérica, como son los viajes, la represión política o el exilio.

O'Neill (1990) y Patton (1990; 2002) son referencias obligatorias a la hora de repensar los vínculos entre el sida y los procesos de globalización; por ejemplo, la operación de Patton en Global AIDS de unir conocimientos locales y perspectivas globales con investigación científica y relato personal, ha influido en nuestro propia aproximación interdisciplinar a la producción visual y performativa vinculada al sida en diversos contextos del "sur global"2. Por su parte, la conocida proposición de Treichler (1999) de que la epidemia del sida es ante todo una "epidemia de significación", subyace en la centralidad que la representación y el lenguaje tienen en los casos de estudio que presentamos en este texto.

Si bien en su libro Meruane no se adentra en cuestiones de producción visual y activista, el trabajo de autores como Douglas Crimp y su ya clásica articulación en el ámbito anglosajón entre "análisis cultural" y "activismo cultural" (1988) o la variada producción teórico-activista de Ricardo Llamas en España -ambos citados por Meruane en su bibliografía- resulta fundamental para el tipo de articulación entre producción visual y de archivo y saberes activistas y académicos que buscamos producir con nuestro trabajo. La producción activista y teórica de Sejo Carrascosa, Ricardo Llamas, Javier Sáez, Paco Vidarte y Fefa Vila, integrantes de los grupos activistas la Radical Gai y LSD, que operaron desde el barrio de Lavapiés de Madrid en la década de los 90, es esencial para entender las condiciones de emergencia del primer movimiento queer en España y su implicación en la lucha contra el sida y otras luchas sociales3. Actualmente, en el contexto de las Residencias de investigación 2013-2014 del Museo Reina Sofía, miembros de la Radical Gai y LSD se encuentran desarrollando un trabajo de recuperación y reelaboración de las cuestiones más relevantes agenciadas por ambos grupos, enunciadas desde el espacio del archivo, por lo que en nuestro texto optamos por no ahondar en su trabajo y favorecer casos de estudio poco o nada considerados hasta la fecha.

Siguiendo de cerca la argumentación de Meruane, sugerimos aquí pensar el sida simultáneamente a modo de co-relato y contra-cara de la globalización. Por un lado, reconocemos al sida como el objeto que mejor connota la nueva realidad mundializada que la década de 1980 traerá consigo. El alcance geográfico del virus, la sincronía de su surgimiento y las retóricas de flujo y comunicación típicas del periodo, vendrían a reforzar la percepción del mundo como una red de distancias cortas. Por otro lado, proponemos pensar al sida como la gran falla del paradigma de la globalización; aquello capaz de evidenciar las promesas de igualdad democrática no cumplidas por el sistema-mundo global.

El texto está concebido desde una lógica de archivo; busca dar acceso y distribución, a través de su descripción y comentario, a tres "documentos del sida" extraídos de un archivo en proceso de construcción. Estos emergen del proyecto Anarchivo sida de Equipo re4; una investigación y programa de actividades en curso concebido y desplegado como proceso de producción de un "contra-archivo" o Anarchivo de políticas del sida, que atiende, por vez primera, a las prácticas desarrolladas fuera del contexto anglosajón y la Europa del norte, y que hasta el momento ha centrado su foco de atención en Chile y casos del Estado español. Más próximo a lo que Alexandra Juhasz ha llamado "queer archive activism"5, o producción de archivo disidente, que al trabajo académico, el proyecto, iniciado de manera formal en el marco del Programa 2012-13 de residencias de investigación del Museo Reina Sofía, no surge de una pulsión historiográfica, sino de la necesidad de identificar y superar los límites de la experiencia en el presente.

Los tres documentos "distribuidos" en el texto recorren, de manera no lineal, tres décadas del sida; el periodo que abarca desde la consolidación del proyecto de la globalización a primeros de 1os 1980, coincidiendo con la aparición del sida, hasta el actual momento de gestión neoliberal de la vida que la crisis financiera instaurará en torno al año 2008, pasando por la creación del movimiento anti-globalización o alter-mundista en 1996, en paralelo a la aparición de los medicamentos retrovirales. No obstante, estos documentos no se ofrecen como testimonios de un tiempo histórico, sino como pequeñas incisiones, como cortes precisos, en el archivo "global" de la visualidad. Nuestro fin aquí es cuestionar la estabilidad de las narrativas dominantes -anglo-eurocéntricas- en torno a la historiografía y la cultura visual del VIH/sida a través de la descripción, comentario y distribución de una selección acotada de respuestas "locales" al sida enfrentadas a la hegemonía del Norte.

El sida como diseño global

En nuestro acercamiento al sida adoptamos de manera libre el ya clásico modelo de Walter Mignolo (2000) en su análisis de los vínculos entre colonialidad y globalización, tomándolo como "diseño global" que originará, como respuesta, una multiplicidad de "historias locales"6. En la mayor parte del trabajo académico y curatorial producido entre finales de 1980 y principios de 1990 sobre las prácticas estéticas, representaciones y tácticas performativas producidas en torno a la pandemia, el análisis de la cultura visual del VIH/sida se ha centrado casi exclusivamente en el ámbito anglo-eurocéntrico, convirtiendo unas "historias locales" en norma mientras múltiples otras quedaban en la sombra.

En el centro del "diseño global" del sida se sitúa la expansión del modelo neoliberal. Las transformaciones ocurridas a partir del desarrollo tecnológico y de las comunicaciones harán mutar las formas de expansión inherentes al capitalismo financiero, que requerirá la liberalización de las funciones propias de los estados en beneficio de intereses privados. Este desmantelamiento del estado del bienestar se producirá de manera paulatina a partir de las décadas de los 70 y 80, en complicidad con los regímenes autoritarios, como fue el caso de Chile, hoy considerado como el principal laboratorio de implantación del neoliberalismo, y en paralelo a los primeros casos conocidos de sida.

La confluencia de la expansión del capitalismo globalizado, los diversos procesos de transición democrática en contextos dictatoriales como España y Chile, y la emergencia de la crisis del sida, provocaron un doble movimiento sincrónico de apertura y cierre de las libertades. Al tiempo que las dictaduras agonizaban en pos de un futuro democrático y nuevos vientos de augurio alzaban "plumas y polleras"7, la llegada del sida supondrá un repliegue en la certeza de la libertad, reasignando nuevos límites a todo un sector de la población. Como afirma Lina Meruane, "Los cambios en la cultura del capitalismo y sus nuevas tecnologías comunicativas y de viaje van a permitirle a las sexualidades disidentes articular la utópica conjetura de la libertad fuera del perímetro de la nación homófoba y represiva"8. Una conjetura o ficción libertaria que encontraría su particular caldo de cultivo en los contextos de transición pos-dictatorial como los de Chile o España, y que, como sentencia el artista y escritor chileno Pedro Lemebel, refiriéndose a otra ficción, la cinematográfica, fue precisamente "lo que el sida se llevó".

Transición como dislocación

Nuestra primera aproximación a la producción visual y performativa del VIH/sida surge, precisamente, en su cruce con las políticas de la dictadura en España, aunque lo hiciera por omisión y no por atención. Fue en el contexto del proyecto Peligrosidad Social, co-dirigido por Beatriz Preciado en la edición 2008-2009 del Programa de Estudios Independientes PEI del MACBA9, que buscaba atender a la producción cultural disidente de la etapa final del franquismo y primeros años de la democracia, que coinciderion con los primeros casos del VIH/sida en España (el primero fue diagnosticado en 1981 en Cataluña por la Doctora Caterina Mieras). Nuestra aportación al proyecto se concretó en una investigación colectiva sobre un grupo de activistas y productores culturales de Andalucía, activos en la lucha antifranquista y el primer movimiento de liberación homosexual10. La investigación no logró entender el impacto que la irrupción del sida tuvo en la España post-dictatorial, reproduciendo de alguna manera una inercia histórica: el desinterés inicial por la crisis de parte de la izquierda tradicional y del primer movimiento homosexual.

Este descuido se hizo patente de manera inesperada, y un tanto dolorosa, en una conversación registrada en vídeo con tres de los protagonistas de nuestra investigación: la activista e investigadora feminista María José Belbel y los activistas y productores culturales Joaquín Vázquez y Miguel Benlloch, co-fundadores de la productora cultural BNV Producciones11. La conversación giraba en torno a la cuestión de cómo la construcción del relato oficial de la Transición había ensombrecido otros relatos posibles, reivindicando el trabajo de resistencia activa que desde la sociedad civil se venía desarrollando contra la represión del régimen franquista. De repente, al recordar la actividad temprana de los movimientos feminista y de liberación homosexual, los tres reconocían con pesar no "haber estado a la altura" (la expresión es nuestra) del primer momento de la crisis del sida.

Cuando las primeras noticias de un "cáncer gay" llegaron a España a primeros de los 80 y se hicieron efectivos los primeros diagnósticos de sida, el movimiento homosexual "iba a mirar a otro lado" temiendo una nueva estigmatización social y la pérdida de las recién estrenadas libertades.12 Así lo reconocían los participantes de nuestra conversación y así lo sintetizaba uno de ellos en un e-mail posterior: "Una de las cosas que más lamento políticamente es no haber luchado en la época de comienzos de la pandemia del Sida. Creo que fue porque había mucha lucha ya hecha y mucho dolor acumulado."13 La alusión al desgaste político y afectivo que supuso vivir en dictadura para explicar la dificultad de articular las primeras respuestas al sida, no es particular del caso español y aparece de manera recurrente en otras entrevistas y conversaciones que hemos mantenido en Chile. Las particulares configuraciones que las políticas del sida tomaron en los contextos pos-dicatoriales han de entenderse como dislocaciones –como quiebros e interrupciones– en el diseño homogeneizado y aparentemente incontestable que adoptará la globalización.

El cruce entre las políticas pos-dictatoriales y la irrupción del sida apunta además hacia cuestiones hasta ahora inéditas en el análisis de la cultura visual del VIH/sida, centrales en nuestra investigación: ¿Qué estrategias concretas de producción visual y performativa surgen en los escenarios post-dictatoriales de Chile y España, por citar dos casos, en su intersección con el sida? ¿Qué formas de resistencia somática emergen del cruce entre dictadura y las políticas sida? ¿Cómo se relacionan con nociones de trauma, memoria y afecto? Estas y otras cuestiones atraviesan los tres documentos que "distribuimos" a continuación:

Documento 1: sida y dictadura se encarnan en una plaza

Caption: Guillermo Moscoso, Geno-Sida. Camera and photography: Álvaro Pereda. Chile, 2009.

Un vídeo no disponible online, media docena de fotografías subidas a un blog y un par de recortes de prensa documentan la performance Geno-Sida –un juego de palabras entre genocidio y sida– del artista y activista chileno Guillermo Moscoso14 La acción se realizó el 1 de abril de 2009 en el frontis de la Catedral de Concepción, Chile, en respuesta a unas declaraciones del Papa Benedicto XVI, condenando el uso del preservativo durante su primera visita a África, en marzo de ese año. En la acción, el artista resignifica el rito de la liturgia católica timbrando cada hoja de una Biblia con la palabra "cero-positivo", ante la mirada incierta de paseantes y curiosos; en ella confluyen el comentario sobre la dimensión global, mediática, del sida con una referencia específica al estatuto del cuerpo en el contexto post-dictatorial chileno.

Nuestra relación con Guillermo se remonta a 2011, en el contexto de un programa de actividades que organizamos en diversas ciudades de Chile, incluida Concepción, en torno a las "políticas del cuerpo"15 que caracterizaron el periodo de dictadura y los primeros años de Transición democrática en el país, y al que Guillermo contribuyó de múltiples formas16. En un texto de 2009 que el artista nos envió por e-mail, Guillermo detalla las declaraciones del Papa, ofrece datos estadísticos del impacto del sida desde 1984 en la región chilena del Bío Bío y denuncia "la falta de promoción de los derechos humanos en Chile". Esta denuncia, así como la localización para desarrollar la performance (no descrita en el texto pero que nos parece fundamental explicitar aquí), la Plaza de la Independencia, frente a la Catedral de la Santísima Concepción, conecta su experiencia de vivir con sida con los atropellos de la dictadura.

Veinticinco años antes de la acción de Guillermo, el 11 de noviembre de 1983, el chileno Sebastián Acevedo, un hasta entonces anónimo obrero, se inmoló en esa misma plaza quemándose vivo para denunciar la desaparición de sus dos hijos a manos de la policía secreta de la dictadura de Pinochet. Su muerte es considerada un símbolo del trauma producido por las detenciones secretas y las torturas de quienes vivieron la represión durante los 17 años de dictadura en Chile. El impacto de la acción fue tal que el régimen de Pinochet se vio obligado a reconocer el caso y propició la formación del Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo (1983 - 1990), un grupo de defensa de la integridad física de los prisioneros de la dictadura. Hoy, la localización exacta donde Acevedo se inmoló, el mismo donde veinticinco años después Moscoso realizaría su acción, está marcada en el suelo por una cruz roja, como inscripción de memoria y dolor.

En Geno-Sida resuenan las múltiples expresiones de resistencia somato-poéticas llevadas a cabo por disidentes -políticos, sexuales, religiosos- durante la dictadura militar en Chile, desde las intervenciones performativas de Las Yeguas del Apocalipsis a la protesta callejera del Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo; de los maratones de performance y lectura poética programados en el espacio Caja Negra (1983-2014) a la teatralidad de las actuaciones clandestinas celebradas en el Garage Internacional Matucana (1985-89), epicentro de la contracultura en Santiago de Chile durante la dictadura. En su acción, Guillermo convoca y reactualiza esta memoria y la proyecta sobre el fondo de la administración neoliberal de la vida en el siglo XXI.

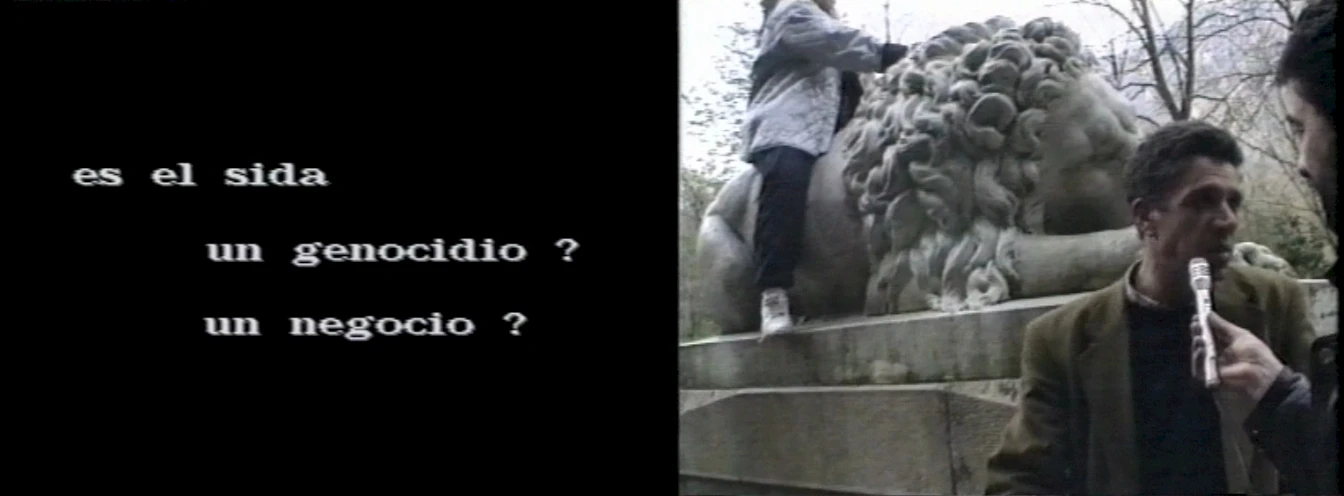

Documento 2: otras formas de lo político

Caption: Las Pekinesas (Miguel Benlloch, Tomás Navarro y Rafael Villegas), SIDA DA. Texts: Miguel Benlloch. Camera: Francisco Sánchez. Production: Marino Martín. Mounting: José Sánchez Montes. Planta Baja, Granada 1985.

En alguna otra ocasión nos hemos referido a "otras formas de lo político" para designar un conjunto amplio de estrategias críticas de producción visual y performativa desarrolladas en oposición a las políticas de represión de la dictadura y la transición tanto en Chile -como las referidas en el párrafo anterior- como en España. Las "otras formas de lo político" surgen en proximidad a los primeros movimientos de liberación homosexual y a la cultura popular; se expresan desde la potencialidad del cuerpo y, muy a menudo, en clave lúdica17. En el particular caso de España, las "otras formas de lo político" vendrán a contradecir las tesis del "agotamiento de lo político" tras el fin de la dictadura. Un formidable ejemplo de "otras formas" de hacer política lo constituye el trabajo del activista, productor cultural y "performancero" (así gusta definirse) Miguel Benlloch, con el que mantenemos una relación de trabajo y afecto desde aproximadamente 2008, y en cuya práctica no vamos a profundizar aquí18. Miguel es, precisamente, el co-protagonista de nuestro segundo documento, rescatado recientemente del olvido19 y que aquí reclamamos como el registro en vídeo más temprano de una acción político-estética en torno al VIH/sida realizada en España: la acción SIDA DA (noviembre 1984) del colectivo Las Pekinesas, formado por Miguel Benlloch, Tomás Navarro y Rafael Villegas.

El vídeo muestra a un público convocado a presenciar una acción en el sótano de un bar, el Planta Baja, epicentro de la contra-cultura en la ciudad de Granada desde primeros de los 80, co-fundado por Miguel. Frente al público, tres cuerpos con caretas carnavalescas de cartón sobre un escenario, Las Pekinesas, se alternan un micrófono mientras recitan divertidos juegos de palabra con el vocablo "sida", cuyo equivalente en inglés ("AIDS") había sido acuñado poco antes, en la primavera de 1982, por un grupo de epidemiólogos y burócratas en una oficina del CDC - Center for Disease Control and Prevention de Atlanta, simultáneamente a que España se convirtiera en el socio número 16 de la Alianza Atlántica – OTAN. El ambiente subterráneo en el que se desarrolla la acción y las caretas que portan sus protagonistas devuelven los cuerpos a la clandestinidad a la que el franquismo les había avocado no mucho atrás.

Como recoge el historiador de la medicina Mirko Dražen Grmek en su Historia del sida (1989), "al crear el acrónimo AIDS nadie se preocupó ni por sus cualidades fonéticas ni por su maleabilidad lingüística, y por consiguiente su adopción fuera del inglés causó problemas."20 Como apunta Grmek, en varias lenguas el diptongo inicial se presta a dificultades de pronunciación y las dos consonantes finales no son eufónicas, lo que explica que en lenguas como el fránces y el español se creara la sigla análoga SIDA. En España su adopción en la lengua escrita fue progresiva y la forma del acrónimo mutó en su tránsito del vocabulario médico al cotidiano: S.I.D.A, SIDA, Sida, hasta llegar a su actual forma "sida"-en minúsculas-, según dicta la RAE. Con el énfasis puesto precisamente en las cualidades fonéticas y maleabilidad lingüísticas del sida, las Pekinesas, con más intuición que intención, parecen querer apuntar a la dimensión textual y discursiva de la pandemia, cinco años antes de que Susan Sontag –temprana analista del sida como fenómeno global– formulara su crítica a las metáforas bélicas vinculadas a la enfermedad y declarara que "el lenguaje es un virus" (El sida y sus metáforas, 1989).

La acción de Las Pekinesas sustrae el sida del lenguaje cientifico-bélico-mediático global del que surge y lo introducen en el vocabulario del chiste y el disparate, y, en lo que Mignolo ha caracterizado como "lenguajeo": la práctica del lenguaje no alienada que produce una toma de conciencia de las estructuras represivas y de poder (coloniales, patriarcales) inscritas en la lengua21. Al tiempo, desdice la caracterización que Sontag hace del cuerpo sobre el que se inscribe el estigma ("el enfermo") como una posición de enunciación siempre débil, "sin calcular que también el enfermo produce lenguaje y se apropia de las metáforas", como apunta Lina Meruane. Con su acción, Las Pekinesas se apropian de la capacidad disruptiva del lenguaje y reclaman participar, desde el cuerpo y la voz, en los procesos mediatizados de escritura y codificación del sida.

Documento 3: el sida interroga al museo

Carrying Society, Prospecciones Urbanas S.A. ¿Sabes si...? Prospecciones # 700-738. Vídeo, 1997. 27'. Cortesía archivo particular.

El año 1996 es tanto o más significativo, en términos de relevancia biopolítica, que 1968 o 1989, y una fecha clave en relación con las dos tareas a las que este texto busca contribuir: la reconsideración de la globalización como un proyecto fallido y la producción de una cartografía más compleja de las prácticas de producción visual y performativa en torno al VIH/sida. Ese año coinciden, por un lado, la emergencia del llamado Movimiento Antiglobalización o Altermundista, surgido en torno al "I Encuentro por la Humanidad y contra el Neoliberalismo" celebrado en Chiapas, México, cuna del Movimiento Zapatista; y por otro, la creación del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (más conocido por ONUSIDA), que instauraría la triterapia antirretroviral: el nuevo cóctel de medicamentos que vendría a reemplazar al mortal AZT y que ampliaría el horizonte de vida para las personas viviendo con sida. La llegada de los antirretrovirales también inauguraría una nueva fase en el activismo del sida, que ahora se volcaría en la lucha contra las grandes corporaciones farmacéuticas y sus políticas neoliberales de patentes.

Entre tanto en España, 1996 traería consigo la victoria del Partido Popular, que pondría fin a 14 años de mandato socialista, y en torno a esa fecha se consolidaría, con la apertura de los últimos grandes museos y centros de arte contemporáneo en España, el ciclo de "homologación" del país respecto al exterior. El inicio de este proceso puede localizarse en torno a 1992 con operaciones como La Expo de Sevilla o las Olimpiadas de Barcelona, en las que la "democracia" es concebida en términos de europeización y equiparación del país con los modelos foráneos22. En esta intersección entre la consolidación de las políticas neoliberales -también en relación a la gestión del sida- y la instrumentalización política de la cultura se inscribió el trabajo del colectivo de arte The Carrying Society (1992-1998).

Fundado por un grupo de participantes del taller impartido en 1992 por el artista Pepe Espaliú23 en el centro de arte Arteleku, San Sebastián, The Carrying Society, realizó diversos proyectos sobre arte y esfera pública, cuya memoria permanece dispersa y nos hemos dispuesto a recuperar. En 1996, la coincidencia en el MACBA de Barcelona de sendas exposiciones dedicadas a Pepe Espaliú (al que debían la creación del colectivo) y La Internacional Situacionista (movimiento del que The Carrying Society había adoptado sus metodologías de deriva y prospección) harán que el colectivo ponga su mirada en el museo con el proyecto Prospecciones Periféricas, ideado en torno a 1996 / 1997 y desarrollado a lo largo de 1998, antes de la definitiva disolución del grupo:

"Nos sentimos bastante escépticos en relación con el mundo del arte; dada la espectacularidad que promueve, el tipo de mercadotecnia que lo esclaviza. Sin embargo, intuimos como posibles ciertos ejercicios de democracia radical. Desde esa óptica, vemos en el museo un bien común financiado con dinero público y consiguientemente, como parte de ese público que somos, nos sentimos responsables de su concepción".24

Tomando la conversación como principal elemento metodológico, el proyecto buscaba explorar "las posibles concepciones de la ciudadanía sobre el espacio público que ocupan los Museos y Centros de Arte Contemporáneo". Se articuló en torno a una serie de talleres en ocho de los principales centros museísticos de la Península –desde el CGAC de Santiago, Galicia, al MAAC de Sevilla, pasando por el MACBA o el Museo Reina Sofía, incluyendo una parada en el Serralves de Oporto–, en los que se fueron registrando conversaciones, a modo de derivas, con personas con las que el colectivo se iba encontrando –desde el público de las exposiciones a trabajadores del museo. Tanto en este como en proyectos anteriores, los límites de la participación ciudadana eran leídos en el marco de la configuración neoliberal del espacio público que las políticas del sida traerían consigo.

La práctica de The Carrying Society tuvo presencia en el seminario/encuentro "Agenciamientos contra-neoliberales" que en octubre de 2013 organizamos en UNIA – Universidad Internacional de Andalucía, Sevilla, dentro de su programa arteypensamiento25, a través de un vídeo instalado en el espacio de documentación. El objetivo del seminario era "reconsiderar el legado de los activismos del sida como un recurso posible para la articulación hoy de un nuevo frente micro-político"; ver, en definitiva, qué saberes podemos extraer de las formas críticas de resistencia colectiva, modos de hacer solidario y estrategias de alianza del trabajo activista en torno al sida para insuflar nueva fuerza a las luchas que hoy se enfrentan a las diversas formas de neoliberalización de la vida. Con una práctica como la de The Carrying Society en mente, cabe preguntarse, veinte años después cuál es y cuál debería ser el papel y valor de uso que el arte tiene hoy en la constitución de ese frente común, y qué queda, si algo queda, de la intuición de que un museo puede entrañar también posibilidades para "ciertos ejercicios de democracia radical".

Bibliografía

Crimp D. 1988, AIDS. Cultural Analysis/ Cultural Activism, October Books, MIT Press, Boston.

Grmek, M. D. 1989, Histoire du sida – Début et origine d'une pandémie actuelle, Éditions Payot, Paris. [Grmek, M.D. 1990, History of AIDS: Emergence and Origin of a Modern Pandemic, trans. R. C. Maulitz and J. Duffin, Princeton University Press, Princeton:1990.]

Juhasz, A. 2006, "Nostalgia, Technology, and Queer Archive Activism", GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, vol. 12, no. 2, pp. 319–328.

Llamas, R. and Vila, F. 1997, "Spain: Passion for Life. Una historia del movimiento de lesbianas y gays en el Estado español", in Buxáan, J. (ed.), Conciencia de un singular deseo, Estudios de lesbianas y gays en el Estado español, Laertes, Barcelona.

Meruane, L. 2012, Viajes Virales. La crisis del contagio Global en la escritura del sida, Fondo de Cultura Economica, Santiago, Chile. [Meruane, L. 2014, Viral Voyages. Tracing AIDS in Latin America, transl. A. Rosenberg, Palgrave Macmillan, Basingstoke.]

Mignolo, W. D. 2000, Local Histories/ Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking, Princeton University Press, Princeton.

O'Neill, J. 1990, "AIDS as a Globalizing Panic", Theory, Culture & Society, vol. 7, Nottingham, pp. 329–342.

Patton, C. 1990, Inventing AIDS, Routledge, New York and London.

Patton, C. 2002, Globalizing AIDS: Theory Out of Bounds, University of Minnesota Press, Minneapolis.

Sennett, Richard. The Culture of the New Capitalism. New Haven, CT: Yale University Press, 2007

Sontag, S. 1978, Illness as Metaphor, Farrar, Straus & Giroux, New York.

Sontag, S. 1989, AIDS and Its Metaphors, Farrar, Straus & Giroux, New York.

Sontag, S. 2001, Illness as Metaphor and AIDS and Its Metaphors, Picador, New York.

Treichler, P. 1999, How to have a theory in an epidemic. Cultural chronicles of AIDS, Duke University Press, Durham and London.