PRECIPITACIÓN

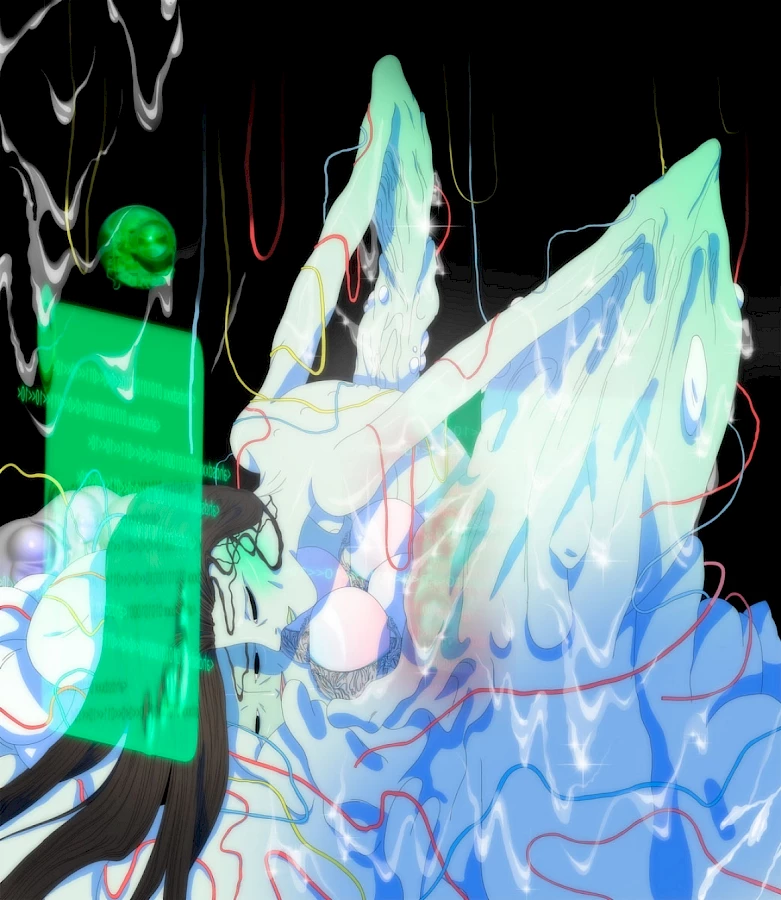

Andrés Tena, Precipitation, 2020. Ink drawing, digital colour and 3D forms.

El drone sobrevolaba el cementerio casi todas las noches. Entonces, abría las ventanas de la habitación dejando que ese zumbido casi imperceptible llenara sus huesos. El aire tórrido se mezclaba con los hedores que venían de todos los cuerpos hacinados, y el abono, que como una masilla entrelazaba todos esos organismos infectados, traía un olor agridulce, denso, que la sumía en un ligero éxtasis parecido al que sentía cuando se masturbaba los días que no podía dormir. Como trabajaba para varios países con usos horarios diferentes al suyo, había recibido una llamada un par de semanas atrás, que le informaba de haber sido seleccionada para participar en un ensayo clínico con un nanofármaco de nombre bíblico y recién sintetizado. Debería haber empezado a hacer efecto el tratamiento, pero ella seguía con insomnio y ansiedad.

Ve al drone alejarse hacia el nuevo cementerio que están construyendo al otro lado de la autopista, cierra las ventanas y entra otra vez a la web que su amiga le ha enviado donde las cifras siguen ascendiendo, contabilizando los muertos a tiempo real. Un calambre recorre su columna vertebral y apaga la pantalla. El cuarto es minúsculo, apenas una cama, una mesa y una alfombra llena de pelos que ha dejado su anterior inquilino. Desde que comenzaron los saqueos ya no quedaba nadie en el edificio, solo ella. Había visto a todos sus vecinos subir y bajar las viejas escaleras vaciando sus casas, contratando camiones que les ayudarían a hacer la mudanza, y a empezar otra vida en cualquier zona del país donde no se estuvieran construyendo más cementerios. Se mira las manos como si concentrándose en los arañazos que atraviesan sus palmas pudiera rememorar algo de lo que había pasado el día en el que todo empezó. Su mente está totalmente en blanco, un blanco pegajoso como la leche escurriéndose caliente entre sus dedos. El zumbido del drone pasa de nuevo por delante de su ventana. Ella lo mira como si el vehículo tuviera ojos, y el drone se detiene unos segundos justo a la altura de su rostro como si intentara decirle algo. Cuando el drone desaparece puede sentir un sonido estridente, como el graznido de una oca, incrustado en su tímpano. Tiene miedo de que otra vez esté empezando a alucinar, coge el chubasquero, cierra la ventana y sale hacia la calle.

Era su segunda visita a la clínica y esta vez la fila daba la vuelta a todo edificio. Todas eran como ella, mujeres de entre 30 y 50 años, de piel blanca y tics nerviosos. La mayoría licenciadas en humanidades que perdieron su trabajo y acabaron reciclandose en el sector del machine learning. Etiquetadoras, segmentadoras, anotadoras, las llaman tukers o trabajadoras fantasma. Está intranquila y no para de sudar. Aunque sabe que quienes la van a atender no son médicos, verse en una clínica rodeada de hombres con batas blancas le aterroriza. Delante suya una mujer cada tanto se gira mirándola de reojo. Tú estuviste en el último saqueo del cementerio del norte, le pregunta sin mover apenas los labios. En la entrada alguien grita su nombre, y sin llegar a responder a la mujer, se dirige con el cuerpo encogido hacia la puerta giratoria.

Ya dentro del edificio el hilo musical logra tranquilizarla. Hay algo soporífero en las luces y los sonidos de esos pasillos llenos de mujeres que esperan. Cuando de nuevo gritan su nombre se levanta de la silla de plástico con todas sus extremidades entumecidas. La consulta apenas dura cinco minutos. El hombre de la bata blanca ni la mira, y ella miente diciendo que lleva una semana durmiendo perfectamente, que el tratamiento parece estar haciendo efecto. Le dicen que aún así es recomendable que doblen la dosis, que tendrá que volver a la clínica dentro de dos semanas. Cuando está doblando la esquina para coger el transporte público de vuelta a su casa deja repentinamente de ver. La sensación es como si la presionaran el iris con una gasa empapuzada en alcohol, como si sus ojos sudaran ácido. Antes de que pueda reaccionar ha perdido el conocimiento. Al despertar, la mujer que le había hablado mientras esperaba su turno en la clínica sostiene su mano y acaricia las heridas de su palma. No están ni en la calle, ni en su cuarto, ni en ningún lugar en el que ella haya estado antes, pero reconoce el olor de los cuerpos en descomposición. Deben estar cerca de un cementerio. Sin motivo aparente rompe a llorar, y siente como si todo su cuerpo se derritiese. Ella se vuelve agua, e inunda la cama, la habitación, el pasillo, mientras contempla el rostro de la mujer que desesperada araña las paredes intentando alcanzar el techo antes de ahogarse.

No recuerda cómo ha logrado huir, ni siquiera si ha sido real, pero aún siente esa mirada clavada en el fondo de la cuenca de sus ojos. Había tenido que cerrar los párpados de la ahogada antes de que la inundación la enterrara también a ella. Es esa mirada la que ahora la guía hasta esa calle, ese edificio, esa puerta abierta. Mientras cruza el descansillo decide que no volverá más a esa clínica, las alucinaciones cada vez iban a peor. Dentro todo parece normal, una casa familiar. Los muebles y la cama están en su sitio, hay una silla en el medio de la habitación, todas las persianas están cerradas. Se sienta y al mirar su manos se da cuenta de que las heridas de las palmas han desaparecido. La confusión la ensordece el pecho. No quiere volver a llorar porque tiene miedo de lo que puede pasar. Aprieta fuerte la mandíbula y se muerde la lengua para comprobar si aún puede sentir dolor en su cuerpo. Mancha el suelo con su sangre, y al agacharse ve algo escondido debajo de la cama. Son cuatro urnas para guardar cenizas, de las baratas, de las de antes. A lo lejos se oye el aullido de las sirenas que rebotan en las paredes de la habitación, siente que tiene que llevarse esas urnas aunque no sabe a donde. Tampoco si puede ella sola con las cuatro, o si quizás sería mejor llevarse en una única bolsa todas las cenizas. Las sirenas se sienten cada vez más cerca, achechándola. Abraza las urnas y cierra la puerta.

De vuelta a la calle, aunque con prisa, sus movimientos tienen que ser muy delicados para que las cenizas no se esparzan sobre la acera. Oye el zumbido de un drone, lo siente tan cerca que está a punto de desistir, salir corriendo y abandonar los restos de esos desconocidos debajo de cualquier coche. Pero sabe que eso es imposible, que si suelta esas cenizas van a querer acorralarla, que después de los interrogatorios la llevarán al hospital, que una vez ahí dentro la encerrarán hasta que le hagan las pruebas, y que si diese positivo perdería absolutamente todo. Y ella sabe que dará positivo. Se vería otra vez sola en una habitación desvencijada, sin luz natural, sobre unas sábanas tiesas que aún huelen al anterior muerto, atravesada por los lamentos de protesta de la multitud que aguarda en la puerta de ese lugar a que le den algún tipo de información acerca del estado de salud de su familiar, o amante, o amigo, contagiado. El recuerdo de su anterior ingreso se entromete en sus pensamientos mientras corre cada vez más rápido con las urnas apretándole el pecho. Siente que no puede respirar, una arcada caliente llena su tráquea. El drone zumba tan cerca que el cosquilleo entre sus piernas se vuelve insoportable. Tiene que llegar a un cementerio, es el único lugar donde podría estar a salvo.

Cuando descubrieron que los cadáveres de aquellas personas que habían fallecido en la primera oleada de epidemias hacía más de 50 años, emitían toxicidades que contagiaban a los vivos, decidieron incendiar todos los cementerios. Ahí empezó todo. Los expertos no sabían explicarse por qué el contagio había vuelto tanto tiempo después, pero el factor climático parecía importante. El ascenso de las temperaturas, sumado a las condiciones en las que se había desarrollado la oleada de enterramientos biodegradables, parecía una concatenación de causas razonables. Los historiadores sostenían que fue el cambio de paradigma respecto a la muerte que tuvo lugar a principios del s.XXI, implosionando los beneficios de un sector funerario ecosostenible que no estaba tan desarrollado. Estas empresas crecieron tan rápido, que se cometieron muchas negligencias a la hora de prever las emisiones contaminantes a largo plazo que este nuevo tipo de cremaciones y enterramientos podrían traer consigo. Las tecnologías no estaban lo suficientemente desarrolladas, pero la demanda y lo dramático de la situación fue tal, que en muchos casos se incumplieron las normativas que aún entonces estaban vigentes. Los incendios provocaron una oleada de revueltas populares. Familiares, amigos, amantes, desobedeciendo las medidas higiénico sanitarias, allanaron los cementerios para poder desenterrar a sus seres queridos antes de que el fuego hiciera desaparecer todos sus restos. Muchos también se dejaron quemar ahí, con los suyos, encerrándose en los camposantos mientras las llamas arrasaban con todo.

Fue durante aquellas semanas iniciales que los contagios se dispararon, lo que obligó paradójicamente a construir nuevas necrópolis mientras los viejos cementerios eran sistemáticamente destruidos. En el caos de saqueos, autoinmolaciones, hospitalizaciones, funerales y rituales de duelo furtivos, apareció una web donde muchas escribían sus testimonios, subían vídeos, facilitaban recomendaciones para que las incursiones fueran lo más organizadas y clandestinas posibles. De esa comunidad más primitiva surgió lo que pronto sería toda una red organizada. Mientras, el número de muertos seguía ascendiendo. Entonces comenzaron los procesos de sectorización territorial y sus consecuentes migraciones. Hubo zonas concretas destinadas a albergar las nuevas infraestructuras sanitarias y funerarias, mientras que la mayoría de la población se desplazó hacia enclaves más seguros, lo que a su vez provocó fuertes enfrentamientos. La sensación de descontrol fue aprovechada por esta red que comenzó a organizarse para ocupar la inmediaciones de los cementerios y así poder custodiar los cadáveres. Las autoridades consideraron que todos acabarían contagiándose, y prefirieron simplemente esperar. Tomaron la decisión estratégica de dejar morir. Creyeron que permitiéndoles estar cerca de sus seres queridos enterrados podrían controlar mejor la cadena de contagios. Lo importante ahora solo era que los drones vigilaran que nadie pudiera desplazarse más allá de los viejos cementerios.

Internet era un basurero. Podía pasarse horas rastreando y acumulando sedimentos de información vieja, que aunque nada tuvieran que ver con lo que ahora estaba pasando, le hacían sentir más viva. Diogenesia digital. Fue la única que sobrevivió de su familia, y para ella el tiempo se había detenido ahí, en ese año. Por eso tardó semanas en enterarse de lo que estaba sucediendo. Fue a través de aquella web: alguien le había dejado un mensaje, la estaban buscando. Se había quedado tan delgada que le dolían los huesos de pasar todas las horas quieta en esa silla y martilleada por la culpa. Al principio no se creía nada, hasta que, como todos, tuvo que acostumbrarse a las partículas de ceniza que tamizaban el cielo e irritaban las fosas nasales. Ya era siempre noche. No contestó al primer mensaje, ni tampoco al segundo, ni al tercero. Creía estar a salvo porque nadie sabía que las urnas estaban en la casa, en el mueble antiguo del salón, expuestas las cuatro donde antes estaban los trofeos deportivos de sus hermanas. Las urnas eran de plástico pero imitaban ser plata, con algunos adornos florales y frutales, y unas asas parecidas a las de las tazas de porcelana. Al principio a veces las abría metiendo la punta de la nariz, como si respirando sobre las cenizas con el calor de su cuerpo pudiera hacerlos resucitar. Con el tiempo esas urnas ya solo le recordaban a los meses que habían pasado hasta que pudo recuperar a sus muertos. Viajaron kilómetros para poder ser incinerados en otra localidad porque a esas alturas los crematorios de la ciudad ya estaban colapsados. A ella no la dejaron viajar, y esa espera la devoró por dentro.

El cuarto mensaje llega justo cuando está escondiendo las urnas debajo de su cama. Había empezado a tener pesadillas recurrentes en las que la policía tiraba la puerta de la casa, destrozando todo hasta encontrar las urnas para llevárselas, dejándola otra vez sola, sin sus muertos y sin sus cenizas. Esta vez el mensaje es muy diferente a los anteriores, pone simplemente, NO FUE TU CULPA, ELLOS LO SABEN, LEVÁNTATE Y ANDA. Es en ese preciso momento, con su cuerpo pegado a las urnas y al polvo acumulado por meses debajo del somier, que se le viene a la mente la imagen de la noche en la que su madre dijo que se había contagiado. Ese era un recuerdo sepultado tan al fondo de su piel que al principio los detalles son borrosos, hasta que la nitidez cae sobre su pecho abrasando sus órganos internos. Todas esperaban en ese salón, la televisión como era habitual estaba encendida y retransmitía en directo las noticias. Se oía el crepitar del aceite friéndose en la cocina de la vecina de al lado, y su padre acababa de entrar por la puerta. Decidieron que lo mejor era que los demás se fueran a la casa del pueblo, pero ella insistía en que las carreteras estaban ya cortadas y que nunca iban a llegar. Cuando su madre abrió la boca aquella noche, ella ya sabía cómo iba a terminar todo. Sintió que incluso lo sabía de tiempo atrás, como si toda su vida tuviera sentido solo para exprimirse en ese preciso instante. Pero no imaginó que nunca llegaría a despedirse.

Cuando ella llegó todo parecía calmado. La situación había dejado de ser excepcional y quienes rodeaban los viejos cementerios habían empezado a hacer vida allí, entre los nichos, como si fuera una plaza. Acostumbrados al hedor, a lo negruzco del cielo, a las arenas removidas y embarradas, el paisaje parecía la reverberación de alguna escena medieval. Todos los días recibían flores frescas, y algunas mujeres las trenzaban preparando ornamentos que colgaban de los tejados de los panteones de los difuntos más ricos. Esas tumbas, que ya de antes estaban deshabitadas, funcionaban ahora como almacenes donde se acumulaba lo necesario para soportar los futuros cercamientos. Ese era el cementerio más antiguo de la ciudad. Ella, creyendo que solo estaba de visita, apareció sin nada, pero cuando las mujeres reconocieron la profecía en su rostro empezaron a patalear fuertemente contra la tierra. Le dieron una pala de madera y con la mirada la invitaron a cavar, como era tradición, su propia tumba. Tendría que pasar su primera noche ahí, enterrada viva, rodeada de la osamenta de cadáveres milenarios, de las bacterias y criaturas que se reproducen en esos estratos profundos. Tan delgada ella que ni puede sostener la pala, y menos ahuecar la tierra, pero nadie la puede ayudar. Tardará horas. Descansa de tanto en tanto mirando hipnotizada ese agujero que es el reverso de su propio cuerpo. El esfuerzo físico la sumerge en un trance que la lleva muy, pero que muy, lejos: deja de oír los murmullos de quienes se arremolinan a su alrededor, curiosos e impacientes, deja de sentir el frío en la punta de sus dedos y la planta de sus pies sosteniendo su peso, tiene todas sus extremidades entumecidas. Apenas queda nadie despierto cuando termina. Se sacude el barro que se le ha quedado pegado a la ropa, se lava las manos y la cara, canturrea para sus adentros mientras introduce primero una pierna, y luego otra, y luego el torso, hasta que su nuca siente la humedad del suelo. Ahí mirando el cielo deformado por las cenizas se siente suspendida, en una suerte de balanceo, como si la culpa por fin se hubiera interrumpido. Los pocos que aún la velan comienzan a lanzar puñados de tierra sobre su pecho, sus rodillas, su cara. Las partículas de arena arrojadas se sienten como pequeños latigazos sobre su piel, hasta que está totalmente cubierta. Oye los pasos de los demás alejarse, aprieta fuerte los ojos y abre la boca. Por la comisura de sus labios se resbalan piedrecitas y restos de arcilla. Quiere atragantarse comiéndose toda esa tierra, ahí abajo le ha entrado un hambre devorador.

Lleva más de dos días enterrada. Aunque oye el trasiego de afuera y las voces llamándola, permanece inmutable. Como si estuviera de verdad muerta. Ya antes en otras ocasiones se había recreado en esa situación, imaginándose desde fuera su morir, sosteniéndose en el alivio que aligeraba el peso de su cuerpo al detenerse el bombeo de la sangre. Acariciándose mientras la última exhalación vaciaba sus entrañas de la culpa, desenredando esa soledad que había terminado por ser lo único que llenaba y aplastaba todo. Tiene los ojos cerrados y la boca llena de arena cuando siente que unos dedos atraviesan la sepultura hasta chocarse con sus párpados. Esos dedos pertenecen a unas manos que con fuerza remueven la tierra que cubre su delgado cuerpo, y a unos brazos que tironean de sus caderas, tan brusca y suavemente empujándola hacia afuera. Los dedos abren su boca y se entremezclan con la saliva y el barro que hay en la superficie de su lengua. Un segundo cuerpo se une a las maniobras logrando hacerla abandonar ese agujero que es su descanso. Ella resiste con su impasividad, dejando que la gravedad la aplaste de nuevo contra el suelo, cerrando con más fuerza cada vez sus ojos. Percibe las sombras de varios cuerpos rondándola curiosos, cuchicheando, como arrullandola. No entiende qué quieren de ella ni por qué tanta expectación. Eres un presagio, dicen, la doliente, tu descanso ha consumado la epidemia. No quiere escucharles, no quiere tener nada que ver con toda esa gente que la venera como si fuera un milagro, pero no la dejan. Ella no es un milagro. No existen los milagros. Ella solo quiere recoger sus urnas de falsa plata y enterrarse. Volver a casa y tumbarse debajo de la cama, abrazarlas y desaparecer. Un drone sobrevuela el cementerio.

Empieza a oír gritos, como si el graznido de una bandada de ocas se le hubiera quedado incrustado en los tímpanos. Siente un calor descomunal cayendo desde el cielo, chorros de fuego engullendo las ramas de los árboles, las flores trenzadas, las estatuas de vírgenes y ángeles. Las mangueras de los bomberos ahora llenas de queroseno estallan sobre el cementerio como fuegos artificiales. Aunque todos corren ella no puede moverse, solo siente un color naranja tan intenso que la amordaza a ese preciso lugar, justo al lado de su tumba. La estampida humana se estrella contra los muros del recinto. Les han encerrado ahí, en esa hoguera que les obliga a trepar por los cipreses y a correr en círculos concéntricos, en una coreografía desesperada e inútil contra la muerte. Y ella, en su tiempo detenido, comprende lo que está ocurriendo, este es el último de los cementerios con cadáveres infectados. Entre los gritos ve a una mujer con el pelo en llamas acercándose. Corre, y al trotar su cabellera incendiada traza un rastro centelleante. Lleva entre sus brazos cuatro urnas con adornos florales y frutales, y sacude insistente su cabeza para que el fuego no alcance a las cenizas. Están a punto de rozarse, puede casi agarrar las urnas con los dedos de sus manos cuando siente que también sus piernas están en llamas, y que la mujer de la cabellera incendiada se derrite frente a ella. La carne se desintegra más rápido que el plástico, pero antes de terminar de arder ve como las cenizas caen y se derraman sobre la tierra.